【云养黑猪】竟是传销陷阱!数万人血本无归!

只需在手机App上点一点,认养一头黑猪就能“躺赚”60%收益?近期,一种打着“智慧农业”“助农创新”旗号的“云养殖”投资骗局在全国多地爆发。犯罪团伙虚构百万头规模的养殖场,用虚假视频和每日返利诱惑投资者入场,实则通过传销拉人头、限制提现、转移资金等连环套路,卷走数亿元资金。从四川雅安的单亲妈妈到一线城市白领,数万人因轻信“稳赚不赔”的承诺,最终陷入血本无归的困局。这场披着“互联网+农业”外衣的骗局,不仅掏空投资者钱包,更让“云养经济”这一创新模式蒙上阴影。

"云养殖"骗局运作模式

“云养殖”骗局的运作模式呈现出显著的复合型犯罪特征,其核心逻辑在于利用新兴经济概念包装传统金融诈骗手段,构建起兼具迷惑性与扩张性的非法资金流转体系。在新型包装手段层面,犯罪主体精准捕捉现代投资群体对农业创新模式的认知盲区,以“云认养”概念为外衣,将虚拟养殖行为与实体农业强行关联。通过虚构智慧农场、实时监控系统等技术场景,辅以高额返利承诺(如万元本金在200天内获取60%收益),制造出低门槛、高收益的假象。这种将传统养殖业与互联网概念嫁接的伪创新,既规避了投资者对纯金融产品的警惕心理,又迎合了社会对乡村振兴政策的支持期待,形成极具欺骗性的话术体系。

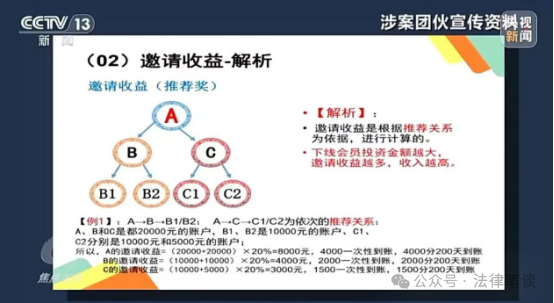

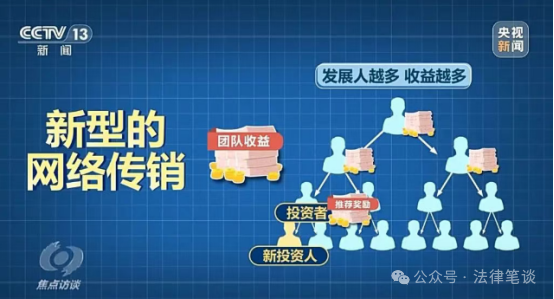

传销式运营机制是该类骗局得以迅速扩张的核心动力。犯罪组织通过设计双重激励的层级分润制度,将投资者异化为传销网络的节点。一方面,推荐新会员的首单提成比例高达20%-30%,远超正常市场推广佣金水平,刺激既有参与者主动发展下线;另一方面,金字塔式的团队计酬模式使得上线成员能够持续抽取下线团队的整体收益,形成自我强化的利益驱动链条。这种机制本质上构建了封闭的价值传递系统,投资者的收益不再依赖真实的养殖经营利润,而是完全取决于后续资金的持续流入,完全符合《禁止传销条例》中关于“拉人头”“团队计酬”的界定标准。

在资金管控维度,犯罪主体展现出精细化的运作策略。初期采取小额高频返利方式,通过及时兑付承诺收益建立信用背书,利用锚定效应降低投资者的风险感知。当资金池达到临界规模后,即启动流动性管控程序:以系统升级、港股转换等虚构事由限制提现,实质是延缓资金流出速度并为资产转移争取时间窗口。最终阶段通过多重洗钱渠道(如虚假贸易、加密货币兑换、跨境资金转移)完成赃款转移,形成完整的“募集-沉淀-转移”犯罪闭环。这种分阶段资金管控策略不仅延长了骗局存续周期,更通过制造“合规化”假象逃避监管监测,反映出犯罪手段的专业化升级趋势。

从传销活动视角解构“云养殖”骗局

1.传销本质的结构性嵌入与异化

“云养殖”骗局的核心运作机制严格契合《禁止传销条例》对传销行为的法律界定,呈现出犯罪模式与制度框架的深度嵌套。在组织架构层面,该骗局通过设置“认养黑猪”的准入门槛,将传统传销的“入门费”异化为具有场景合理性的消费行为,实质构建起以资金归集为目的的初始犯罪闭环。其层级分润体系则通过双重激励机制实现犯罪能量的持续释放:一方面,高达20%-30%的直接推荐奖励刺激参与者主动突破社交圈层,将社会关系网络转化为犯罪扩张工具;另一方面,金字塔式的团队计酬机制通过多级提成规则,使顶端犯罪者得以系统性攫取下线的资金贡献。这种“后入补先出”的资本循环模式,彻底消解了农业经营应有的市场风险属性,使传销本质突破实体经济的价值创造逻辑,演变为纯粹的资金再分配游戏。

2.技术赋权下的犯罪形态迭代

互联网技术的介入推动传销犯罪完成从物理空间到数字生态的范式转型。犯罪主体通过技术工具的重构,在操作界面与价值认知两个维度实现双重伪装:在物理层面,虚拟养殖场景的构建(如实时监控视频、收益动态仪表盘)并非服务于农业生产可视化,而是作为消解参与者风险感知的认知麻醉剂;在价值层面,“港股转换”等金融术语的滥用,实质是为资金转移创设合法性叙事,掩盖犯罪行为的跨境延伸。更具危险性的是,犯罪话术体系通过政策符号的挪用(如“乡村振兴”“智慧农业”),将传销活动包裹进国家战略的话语框架,制造出“商业创新”与“政策响应”的虚假耦合。这种技术赋权下的犯罪升级,不仅突破传统传销的地域限制,更形成对社会主流价值话语体系的隐蔽解构。

3.风险传导与社会信任体系的链式崩塌

新型传销模式对社会机体的侵蚀呈现出系统性风险特征。从金融安全维度,线上资金池的瞬时聚合能力使犯罪规模呈指数级扩张,App平台的技术中立性表象则成为规避监管审查的防护罩,导致风险识别滞后于资金转移速度。在社会关系层面,早期参与者的阶段性收益实为犯罪者精心设计的信用诱饵,熟人社交网络的“口碑传播”效应被恶意利用,致使传统社会资本异化为犯罪扩散的加速器。更值得警惕的是,犯罪组织通过战略合作协议获取实体养殖场的“合规背书”,在监管视野中制造虚实交织的认知迷雾,这不仅暴露出市场准入监管的机制性漏洞,更反映出新型经济犯罪对制度防护体系的穿透性挑战。当犯罪行为完成从个体欺诈到系统渗透的质变,其破坏力已远超单一案件的经济损失范畴,直指社会信任基石的动摇。

非法集资视角下“云养殖”骗局

1.非法吸收公众存款罪的构成要件与行为嵌套

“云养殖”骗局的初级形态严格吻合《刑法》第176条非法吸收公众存款罪的法定构成。犯罪主体通过虚构农业产业化项目,突破金融特许经营限制,在未取得资金募集许可的前提下,以“认养黑猪”名义实施公开募资。其行为模式呈现双重违法性特征:其一,通过保本付息承诺消解投资风险属性,将农业生产投资异化为固定收益金融产品(如年化10%收益的刚性兑付);其二,构建封闭资金循环系统,利用新投资者认养资金兑付前期参与者的本息回报,形成典型的庞氏骗局结构。这种资金运作机制彻底剥离了资金使用与实体经营的关联,使募资行为完全脱离农业生产经营的正常逻辑,演变为纯粹的资金空转游戏。

2.集资诈骗罪的目的指向与实质突破

当骗局发展至中后期阶段,犯罪行为产生质的异化,符合《刑法》第192条集资诈骗罪的核心要件。犯罪主体通过系统性造假完成非法占有目的的司法推定:在客观行为层面,租用少量牲畜构建虚假养殖场景,利用战略合作协议伪造产业规模,使投资者陷入对项目真实性的认知错误;在主观意图层面,预设资金转移通道(如香港银行账户、虚拟货币钱包),在募集资金达到临界规模后启动资产隐匿程序。此时,所谓的“云养殖”项目已蜕变为精心设计的犯罪工具,项目存续期间的阶段性返利并非真实的经营利润分配,而是维持骗局存续的犯罪成本支出,这与正常市场经营中的风险性收益存在本质差异。

3.双重罪名的司法认定困境与路径选择

“云养殖”类案件在司法实践中常面临罪名界定的理论争议。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的本质区别在于行为人是否具有非法占有目的,这在骗局演化过程中呈现动态变化特征:初期为扩大资金池实施的保本付息承诺,尚属非法集资的行政违法范畴;但当资金规模突破实体承载能力后,行为人通过虚构港股转换、系统升级等事由限制兑付,实质已进入非法占有阶段。对此,司法认定需建立“资金流向—偿付能力”的双重审查标准:若募资主要用于维持骗局运转而非生产经营,且后期资金转移明显超出正常商业逻辑,即可推定非法占有目的成立。此类穿透式审查机制的确立,对破解新型涉农非法集资案件的法律定性难题具有重要实践价值。

文章评论

【云养黑猪】竟是传销陷阱!数万人血本无归!...

只需在手机App上点一点,认养一头黑猪就能“躺赚”60%收益?近期,一种打着“智慧农业”“助农创新”旗号的“云养殖”投资骗局在全国多地爆发。犯罪团伙虚构百万头规模的养殖场,用虚假视...

【云养黑猪】竟是传销陷阱!数万人血本无归!...